Giacomo Puccini (Lucca, 1858 – Bruselas, 1924) concluye su primera ópera La Villi en 1884, y, como era costumbre entre los compositores italianos noveles, fue presentada al concurso que organizaba el editor Sanzogno para óperas en un acto. No consigue ningún premio, pero llamó la atención de la crítica. Bajo los auspicios de Arrigo Boito, que había sido profesor de Puccini en el Conservatorio de Milán, la ópera se estrena en el milanés Teatro dal Verme y al año siguiente en el Teatro alla Scala. La obra llegó a alcanzar un notable éxito y a gustar al mismísimo Giuseppe Verdi, poco amigo de hacer elogios a compañeros compositores.

Por Diego Manuel García

Curiosamente empezaban a solaparse las carreras de Verdi y Puccini: el joven compositor de Lucca, en sus comienzos, y el viejo Verdi, en su brillantísima recta final creadora, con esas dos geniales óperas que son Otello y Falstaff. Como se confirmaría años más tarde, y ya viéndose relativamente cerca los albores del siglo XX, Giacomo Puccini recogía el testigo que le entregaba Giuseppe Verdi.

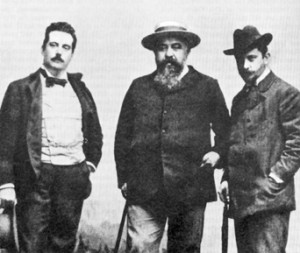

El interés de Arrigo Boito por la ópera prima de Puccini hace que el editor Giulio Riccordi compre los derechos de la obra y contrate al compositor, encargándole una nueva ópera, que sería estrenada en el Teatro alla Scala. El nuevo trabajo pucciniano llevará por título Edgar, siendo la primera y última vez que el compositor se adentra en el melodrama romántico, adaptando el drama en verso La coupe et les lèbres de Alfred de Musset. El estreno en 1889 resultó un verdadero fiasco, posiblemente debido al libreto poco consistente de Marco Fontana. La música compuesta por Puccini ya dejaba entrever su talento como orquestador y su innata capacidad para crear bellas melodías. Precisamente, cuando en 1924 muere el compositor, Arturo Toscanini le dedica su particular homenaje en el funeral dirigiendo la marcha fúnebre de Edgar.

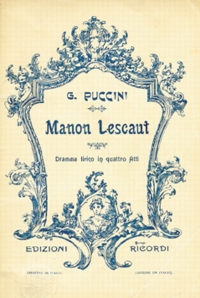

A pesar de su fracaso milanés, Edgar tuvo cierta difusión en los teatros europeos, llegando a ser estrenada en el Teatro Real de Madrid, con la presencia del propio Puccini. No obstante, y a la espera de un nuevo encargo, el compositor inicia su particular travesía del desierto, con auténticos problemas económicos. Ante la imperiosa necesidad de enderezar su maltrecha carrera, Puccini propone a Riccordi una versión al estilo verista, -tan en boga por aquellos años- de la Manon del Abate Prévost, que ya había convertido en ópera, y con mucho éxito, el compositor francés Jules Massenet. Esta circunstancia hacía que Ricordi considerase poco afortunada la elección de Puccini, quien, finalmente, convenció al editor diciéndole: ‘la Manon de Massenet, es una trasnochada criatura de peluca empolvada; yo la convertiré en un personaje de carne y hueso’.

Ricordi proporciona a Puccini dos libretistas adscritos a su editora, Doménico Oliva y Marco Praga, quienes construyen en el borrador original una historia en cuatro actos muy similar a la ópera de Jules Massenet, variando solamente la escenografía del Acto IV. Para evitar las evidentes coincidencias con la ópera francesa, Puccini elimina totalmente el Acto II, que planteaba la desventurada convivencia de Manon y Des Grieux en París, siendo sustituido por el Acto III, que pasa a ser Acto II, convirtiéndose así el Acto III en una ‘situación dramática’ muy emocionante y un tanto pintoresca, que es la escena del embarque de Manon y Des Grieux hacia América en el puerto del Havre.

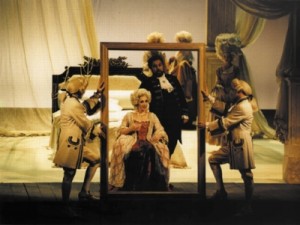

Luigi Illica y Giuseppe Giacosa (libretistas de Giacomo Puccini en sus tres siguientes grandes óperas: La Bohème (1896), Tosca (1900) y Madama Butterfly, de 1904) redactan el libreto definitivo, que presenta el siguiente cuadro: después de una perfecta exposición del drama en el Acto I, desarrollado en Amiens, donde los dos jóvenes se conocen y huyen a París, la acción da un increíble salto en el Acto II, donde la pequeña e ingenua Manon, del acto anterior, se nos aparece en París como la amante del adinerado Geronte de Ravoir. Ya cansada de su relación con este viejo disoluto, añora a su antiguo amor, Renato Des Griux. De cómo llega a ser una cortesana, nos enteramos de forma indirecta, más tarde.

Igualmente resulta importante la circunstancia, de que no se nos muestre a Manon ni a Des Grieux en su breve idilio en París, después de huir de Amiens, al final del Acto I, ni cómo ella abandona posteriormente a su amante, lo cual constituye una entrañable escena en la ópera de Massenet. Resulta del todo incoherente la postura de Lescaut, hermano de Manon y responsable de haberla lanzado a los brazos de Geronte, quien, actuando en contra de sus propios intereses, pone de nuevo en contacto a los enamorados.

Manon, al final del Acto II, es denunciada por Geronte y detenida por la policía bajo la acusación de prostitución. Se produce entonces, otro importante salto en la acción, que Puccini cierra con un ‘Intermezzo sinfónico’ en dos partes titulado ‘El encarcelamiento’ y ‘El viaje al Havre’, prologado por comentarios explicativos de Prévost. El Acto III, con la escena del embarque, se nos presenta a una Manon tocando fondo, siendo requerida, junto a otras once prostitutas, para embarcar deportadas a América. Es una escena sin apenas acción, pero muy emotiva y rica musicalmente, con los ruegos de Des Grieux al capitán del barco para que le permita viajar hacia América con su amada. El Acto IV se desarrolla en un desértico paraje de Louisiana en Norteamérica. Aquí tampoco la legión de libretistas que Puccini empleó en su ópera aclaran el porqué de las terribles circunstancias en que se encuentran Manon y Des Grieux. La única explicación que escuchamos es la de Manon al decir: ‘mi belleza me ha causado nuevas desgracias, ellos quisieron apartarme de él’. De cualquier forma, la capacidad musical de Puccini y su innata facilidad para crear bellas melodías hacen olvidar el carácter segmentario y deslavazado de la historia, inferior teatralmente, sin duda, a la ópera de Jules Massenet.

En Manon Lescaut, Puccini marca una serie de características que influirán en sus óperas posteriores, creando un nuevo tipo de mujer que él llamó ‘piccola donna innamorata’ y que encarnaba a la mujer víctima. Todas sus faltas son consecuencia del amor, y por este motivo deben aceptar su triste destino. En este aspecto, la frívola y coqueta Manon tiene semejanzas con las patéticas Mimi de La Bohème, Butterfly de Madama Butterfly y Liù de Turandot.

Manon Lescaut es la ópera de Puccini donde, de un modo más importante, se hace patente la influencia wagneriana. De hecho, el compositor pudo conocer de primera mano las óperas de Wagner cuando asistió en 1889 a los festivales de Bayreuth como delegado de la editora Ricordi. La experiencia vivida por Puccini en la ‘sagrada colina muniquesa’ será intensa. Asiste a una representación de Los Maestros Cantores de Nuremberg, pero será, sobre todo, la música de intenso cromatismo de Tristán e Isolda la que le dejará más profunda huella. En la composición de Manon Lescaut hará uso reiterado del leiv-motiv wagneriano, cuyo ejemplo más ilustrativo será la música del ‘Intermezzo sinfónico’ previo al Acto III, donde la orquesta nos adelanta temas musicales del aria del Acto IV de Des Grieux: ‘Manon, senti, amor mio… Vedi, son io che piango…’, y el subsiguiente dúo con Manon.

La orquesta que utiliza Puccini en esta ópera es de importantes proporciones: flautín, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagotes, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba- bajo, timbales, batería, triángulo, tambor, tam-tam, plato, carillón, celesta, arpa y cuerda; fuera del foso: flauta, corneta, campana y tambor.

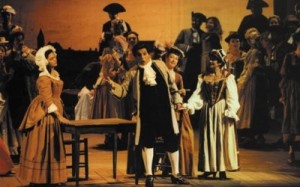

Los coros tienen una importantísima participación en transcurso de toda la ópera, creando una perfecta amalgama con la música instrumental y las voces, logrando, por momentos, efectos de suma belleza. Destacadas resultan sus intervenciones, en el alegre y festivo Acto I y, sobre todo, en la impresionante y efectista escena del embarque en el Acto III. Puccini ya hacía patente en esta ópera su maestría en el manejo de los conjuntos corales, asunto que aún mejorará en sus trabajos posteriores.

El reparto vocal de Manon Lescaut es muy amplio, como era usual en las óperas veristas. Los protagonistas, Manon y Des Grieux, se enfrentan a una partitura de auténtico compromiso vocal, más aún teniendo en cuenta que deben traspasar una tupida orquesta. Renato Des Grieux, requiere un tenor lírico en el transcurso del Acto I, donde la voz debe sugerir a un joven enamorado que ha de cantar el arioso ‘Tra voi, belle, brune e bionde…‘, y, sobre todo, una de las más famosas arias compuestas por Puccini ‘Donna non vidi mai…‘, donde el tenor debe acreditar una depurada línea de canto para expresar la fascinación que le ha producido la visión de Manon. El aria finaliza con una ascensión al si bemol. La voz de Des Grieux evoluciona a una emisión más dramática en el largo y arrebatado dúo del Acto II con Manon ‘Oh, saró la piu bella!… Tu, tu amore‘, y también en la subsiguiente aria ‘Ah! Manon, mi tradisce…’. Después, en el Acto III, las situaciones que se plantean requieren ya un tenor dramático para cantar ‘Ah! Non v’avvicinate! Ché, vivo me, costei nessun strappar potrà!’. Ya en el Acto IV tiene una preciosa intervención, ‘Manon, senti, amor mio. Non mi rispondi, amore. Vedi, son io que piango...’, donde debe hacer un ataque vertical al si bemol. A continuación, Manon y Des Grieux, se funden en un apasionado dúo.

Estas consideraciones, muestran la tremenda dificultad vocal de Des Grieux, que resulta una antesala de Canio en Pagliacci y del Otello verdiano.

El personaje de Manon Lescaut requiere una soprano lírico-spinta, con una buena línea de canto y un importante registro agudo, ya que la partitura le exige subir al do5. La Manon también requiere una buena actriz para interpretar a la cándida e ingenua chica de 16 años del Acto I, que evoluciona a la cortesana del Acto II, donde debe cantar la famosa aria ‘In quelle trine morbide…’ y, finalmente, se torna en el patético personaje de los Actos III y IV, con esa dramática y lacerante aria final ‘Sola, perduta, abbandonata...’, en la que intercala el grito desgarrador ‘Ah, tutto è finito’. Este aria fue incluida por Puccini en 1923 en la que puede considerarse versión definitiva de esta ópera. Cabría también destacar los dúos de Manon con Des Grieux en el Acto I, ‘Vedete, io son fedele…‘, el ya mencionado del Acto II y el dúo final, conocido como la muerte de Manon, ‘Fra le tue braccia…’.

El displicente y amoral Lescaut, requiere un barítono lírico con un fraseo lleno de intencionalidad. Durante los tres primeros actos tiene diferentes intervenciones, siendo la más importante el precioso dúo con Manon en el Acto II ‘Per me tu lotti’. El viejo Geronte di Ravoir, está interpretado por un bajo-bufo, pero con muy mala uva. En el extenso reparto de esta ópera, cabría también señalar a una serie de personajes, de más episódicos cometidos, pero no por ello menos importantes: el músico que interpreta el madrigal del Acto II, cantado por una mezzo; los personajes de Edmundo en el Acto I y el Farolero en el Acto III son interpretados por tenores; o el capitán del barco, interpretado por un bajo.

Manon Lescaut fue estrenada en el Teatro Reggio de Turín el 1 de febrero de 1893, interpretado por Cesaria Ferrari como Manon, Giuseppe Cremonini en el papel de Des Grieux, Achille Moro como Lescaut y Alessandro Polonini como Geronte. La dirección musical corrió a cargo de Alexander Pomé. Resultó un triunfo absoluto, y La Gazetta del Popolo afirmó que el auditorio estaba atolondrado y sojuzgado por la emoción. El milanés Corriere della Sera expresaba: ‘Manon puede considerarse ya, entre las óperas clásicas. El genio de Puccini, es realmente italiano. Su canto es el canto de nuestro paganismo, de nuestro sensualismo artístico. Nos acaricia y se hace parte de nosotros’.