Por Laura Recio

Considerado el compositor más clásico del Romanticismo, Johannes Brahms jugó un papel importante para sus contemporáneos, representando el ideal de una música continuadora de la tradición clásica. Su Segunda Sinfonía así lo demuestra, ya que utiliza las formas clásicas de la sinfonía y sus cuatro movimientos.

Apuntes biográficos

Johannes Brahms nació el 7 de mayo de 1833 en Hamburgo. La música le fascinó ya de muy pequeño, en parte debido a su padre, Johann Jakob Brahms, contrabajista de orquestas callejeras de Hamburgo, que empezó a impartir clases de solfeo al pequeño Johannes. Pronto se dio cuenta del talento de su hijo para la música y, a los 7 años, Brahms comenzó a estudiar piano con el profesor Otto Cossel.

El compositor dio sus primeros recitales de piano en público a la temprana edad de 10 años, interpretando sobre todo música de cámara. A esta edad, Brahms empezó a recibir clases sobre teoría musical y piano del prestigioso profesor Eduard Marxsen y fue durante este periodo cuando compuso sus primeras obras.

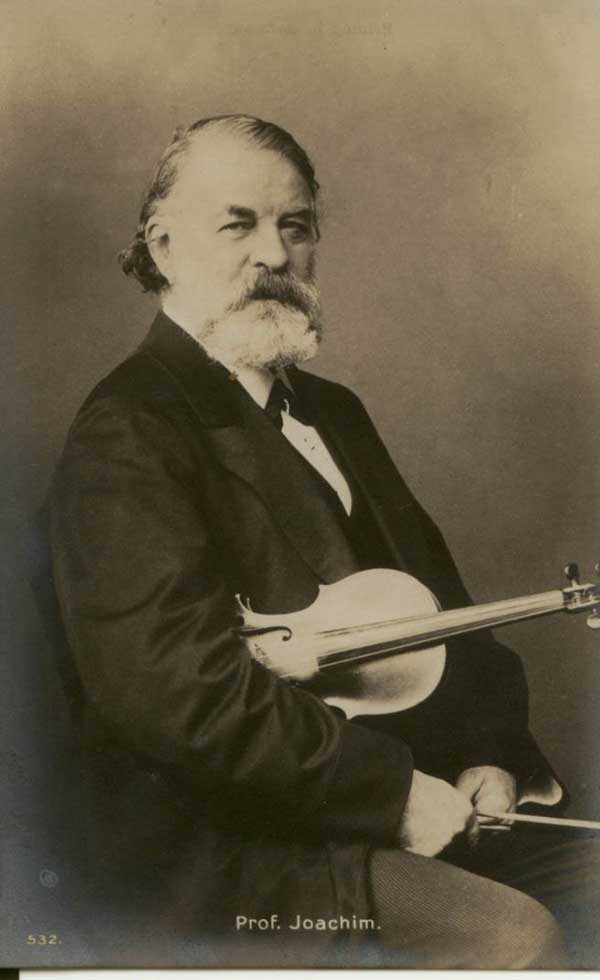

Poco a poco se fueron revelando sus dotes para el piano, por lo que, siendo aún adolescente, comenzó a ganar dinero impartiendo clases y tocando el piano en cafés y bares, contribuyendo así a los ingresos familiares. A los 16 años conoció al violinista húngaro Eduard Reményi, con el que formó un dúo musical y realizó una gira de conciertos por algunas ciudades alemanas. De esta forma, Brahms obtuvo experiencia encima de los escenarios y ganó mucho personalmente, gracias al intercambio cultural con su compañero musical Reményi. Precisamente fruto de este intercambio cultural compondría posteriormente sus Danzas Húngaras. A lo largo de esta gira conoció a Joseph Joachim, que se convertiría en amigo suyo durante el resto de su vida.

Con tan solo 20 años, el compositor ya había compuesto algunas obras como el Scherzo en Mi bemol menor, la Sonata para piano en Do mayor o la Sonata para piano en Fa menor, entre otras.

En 1853 viajó para conocer a Franz Liszt y Robert Schumann. Conocer a Schumann supuso un gran impulso en su carrera como compositor, debido a que este, aparte de compositor, era crítico musical de una prestigiosa revista y consiguió atraer la atención de críticos y empresarios de la música por Brahms.

La amistad entre Schumann y Brahms duró hasta el fin de sus días, una amistad basada en el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro. Johannes conoció también a la esposa de Schumann, Clara, con la que mantuvo un vínculo especial. Clara Schumann fue una reconocida pianista y compositora con la que estableció una larga y profunda amistad intelectual y artística, con cierto tinte de amor platónico. Era tal la relación de ambos, que Brahms solía presentarle a Clara sus obras antes de estrenarlas, incluso fue ella misma la encargada de estrenar e interpretar al piano algunas de las obras del compositor. Johannes se integró a la perfección en la familia Schumann, llegando a sufrir junto a Clara el intento de suicidio de Robert y su posterior muerte en 1856.

Un año más tarde se convirtió en director del teatro de la corte en Delmont, donde trabajó hasta 1859. Ese mismo año fue nombrado director del coro de mujeres en Hamburgo. En esta época compuso el Sexteto de cuerdas n.º 1 en Si bemol mayor o el Concierto para piano n.º 1 en Re menor. Esta última fue la primera gran obra que ejecutó y presentó él mismo en Leipzig.

Cuatro años más tarde, en 1863, fue nombrado director de la Singakademie (academia de canto) de Viena. Más adelante, y tras la muerte de su madre, compuso la que llegaría a considerarse una de las piezas clave de la música coral del siglo XIX, el Réquiem alemán, basado en textos bíblicos. Las composiciones que Brahms realizó a lo largo de este periodo incluyen valses y dos volúmenes de sus Danzas húngaras. En 1869, el compositor se trasladó a Viena definitivamente, donde gozó de un éxito constante, tal es así, que un año después fue nombrado director titular de la Gesellschaft der Musikfreunde, Sociedad de Amigos de la Música, puesto que ocupó durante cuatro años hasta que lo dejó para dedicarse por completo a la composición. Tras la importante acogida por parte del público de su Réquiem alemán, Brahms se animó a finalizar su Primera Sinfonía, iniciada en 1862 y acabada en 1876. Entre los años 1877 y 1885 compuso y estrenó sus otras tres sinfonías; es curioso que fueran compuestas en un periodo de ocho años, en contraste con los catorce años que tardó en completar la primera.

Posteriormente, y en colaboración con el clarinetista Richard Muhlfeld, compuso varias piezas de música de cámara, como por ejemplo el Trío para clarinete, chelo y piano o el Quinteto para clarinete y cuerdas.

El 20 de mayo de 1896 falleció Clara Schumann, lo que provocó un profundo dolor en el compositor. Este sufrimiento le inspiró a componer sus Vier ernste Gesänge (Cuatro cantos serios), basados en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento, donde se describe la muerte como un alivio a los excesos y el dolor del mundo material.

La salud del compositor comenzó a debilitarse debido a un cáncer en el hígado. En marzo de 1897 la escena vienesa gozó del último concierto del compositor, pues tan solo un mes más tarde, el 3 de abril, y en esa misma ciudad, falleció el compositor Johannes Brahms.

Johannes Brahms fue una figura destacada en la escena musical internacional y fue admirado y reverenciado por sus contemporáneos como pianista, director de orquesta y compositor.

Música y estilo

El Clasicismo vienés de Haydn, Mozart y sobre todo Beethoven es una de las influencias claras que vemos en la obra de Johannes Brahms, considerado el más clásico de los compositores románticos. A su vez, también su obra está influenciada por los primeros románticos como Robert Schumann, Felix Mendelssohn o Franz Schubert. Así pues, Brahms se mantendría fiel al Clasicismo romántico y no aceptaría ninguna de las novedades provenientes tanto de la escuela francesa de Hector Berlioz, como de los alemanes Franz Liszt o Richard Wagner.

Johannes fue uno de los protagonistas de la denominada Guerra de los románticos, término utilizado por los historiadores de la música para describir las disputas y discordancias estéticas ocurridas en la segunda mitad del siglo XIX, producidas entre los conservadores y progresistas. Las principales diferencias que mantuvieron fueron respecto a la estructura musical, la armonía cromática o la música programática frente a la música absoluta. Los conservadores estaban representados por Brahms, Clara Schumann y el conservatorio de Leipzig, que había sido fundado por Mendelssohn. Por otro lado, encontramos a los progresistas, representados principalmente por Franz Liszt, los miembros de la posteriormente llamada Neudeutsche Schule, la Nueva Escuela Alemana, y en un papel más secundario a Richard Wagner.

Cabe destacar que ambos utilizaron a Ludwig van Beethoven como inspiración. Esto es curioso porque defendían posturas totalmente enfrentadas utilizando la misma fuente de inspiración y teniendo como héroe artístico al mismo compositor. Podemos ver de esta manera la importancia artística y musical de Beethoven, que para los conservadores suponía una cima insuperable y para los progresistas, por el contrario, el comienzo de algo nuevo, el principio de una nueva música.

Brahms encarnó un papel importante para muchos de sus contemporáneos, representando el ideal de una música continuadora de la tradición clásica, opuesta completamente a la música wagneriana, llena de megalomanías, por ejemplo.

A pesar de esto, no se debe considerar a Brahms un músico conservador, de hecho Arnold Schoenberg, compositor del siglo XX, afirmó que Brahms se posicionaba mucho más allá de la continuación de las formas clásicas, pues presentaba una música llena de posibilidades de futuro. Una de las principales novedades que Brahms desarrolló fue el interior de su propio lenguaje musical, así como su original concepción de la variación, denominada Variación progresiva, una forma en continuo desarrollo, que sería utilizada posteriormente por los músicos de la Segunda Escuela de Viena.

Johannes Brahms, además, es considerado por muchos uno de los compositores a la altura de Bach y Beethoven, formando las tres “B” de la historia de la música, como los tres representantes cumbres de la música alemana.

La Sinfonía n.º 2, Op 73

La Sinfonía n.º 2 en Re mayor, Op. 73 fue compuesta en el verano de 1877 durante la visita de Brahms a Pörtschach am Wörthersee, una ciudad en la provincia austríaca de Carintia, situada en los Alpes. La composición de esta sinfonía se desarrolló en un tiempo muy breve, en comparación a los catorce años que tardó Brahms en completar la primera.

El clima alegre y casi pastoral predominante en la sinfonía a menudo invita a comparaciones con la Sexta Sinfonía de Beethoven.

La instrumentación de esta obra se basa en dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, tuba, timbales y cuerdas.

La segunda sinfonía es a menudo considerada la más popular del compositor. Después del exitoso estreno en Viena, tuvo una recepción muy buena por parte de la crítica.

Para la composición de esta sinfonía, Brahms utilizó la forma típica de la sinfonía clásica y sus cuatro movimientos: I. Allegro non troppo, en Re mayor; II. Adagio non troppo, en Si mayor; III. Allegretto grazioso (quasi Andantino), en Sol mayor; y IV. Allegro con Spirito, en Re mayor.

El primer movimiento, Allegro non troppo, en Re mayor, respira desde el principio una atmósfera idílica gracias al llamamiento pastoral de la trompa y su réplica por parte de los vientos-madera. Violines y oboe danzan juntos durante un breve periodo de tiempo, para dar paso a violas y violonchelos, encargados del segundo tema. Este tema está basado en una melodía que compuso Brahms anteriormente para Wiegenlied, la canción comúnmente conocida como Canción de cuna. El desarrollo de este movimiento, en forma sonata, mantiene el clima pastoral, aunque se puede percibir el algunos momentos el pesimismo característico del compositor.

En el Adagio non troppo, en Si mayor, se percibe más claramente este pesimismo, que se advierte de una forma evidente en la melodía que desarrollan los violonchelos, así como en el doloroso motivo que nos anuncia la trompa. Este segundo movimiento está caracterizado por la utilización de la variación progresiva. Un tema inquietante es introducido por los violonchelos, mientras que los fagotes realizan una contramelodía, dando comienzo a la forma sonata. Tras una breve sección de desarrollo, la reexposición aparece de forma muy modificada. El tema principal se reintroduce al final y es repetido sucesivamente hasta que lo hace el violín sobre un atenuado trémolo de timbales, dando por finalizado este movimiento. El scherzo habitual en el tercer movimiento de la sinfonía, es sustituido por un Allegretto, que en realidad es un minueto disfrazado en la melodía desarrollada por el oboe. Este movimiento, Allegretto grazioso (quasi Andantino), en Sol mayor, contiene secciones muy ligeras, de carácter muy similar a las danzas eslavas de su contemporáneo, Antonin Dvorak. Esto provoca un contraste con respecto a los dos movimientos anteriores.

El último movimiento es una de las piezas más alegres de Brahms. Las cuerdas comienzan con el Allegro con Spirito final nuevamente en forma sonata. Una sección ruidosa se rompe inesperadamente con la orquesta completa. A medida que la emoción parece desvanecer, los violines introducen un nuevo tema. Los instrumentos de viento lo repiten hasta convertirse en un clímax. Se repite nuevamente el primer tema de la sinfonía, presentando la sección del desarrollo del movimiento. Tanto el primer tema como segundo reaparecen en la reexposición. La sinfonía termina en un humor triunfante gracias al resplandor final de los vientos metal.

La sinfonía fue estrenada el 30 de diciembre de 1877 en Viena, bajo la batuta de Hans Richter. Tal fue la entrega y entusiasmo del público que el director Hans Richter decidió interpretar por segunda vez el tercer movimiento.

Deja una respuesta