Por José Luis García del Busto

En la Inglaterra del siglo XVI, cuyas manifestaciones musicales aparecen no tan mayoritariamente volcadas hacia la polifonía vocal como en España, Italia o Francia, adquirieron notable presencia los consorts, agrupaciones instrumentales cuya base la constituían instrumentos de arco, la familia de las violas (violas da gamba). El consort of viols tipo lo constituían seis «voces»: dos violas soprano, dos tenor y dos bajo, lo que aseguraba sus posibilidades de combinaciones polifónicas. Otros consort menos homogéneos añadían a las violas instrumentos de cuerdas pulsadas -como el laúd-, o de viento -como la flauta dulce- o de percusión, y ya desde estas primitivas «orquestas» empieza a darse una peculiaridad observable en la historia de los conjuntos instrumentales a partir del siglo XVII, como es el hecho de que, en el caminar hacia el concepto moderno de orquesta, a menudo fueron las exigencias o conveniencias de las representaciones músico-teatrales las que dieron impulsos enriquecedores o aconsejaron ampliaciones del instrumental puesto en juego. Tal papel tuvieron tempranamente en Inglaterra las masques y, por supuesto, las pioneras óperas de Monteverdi en Italia.

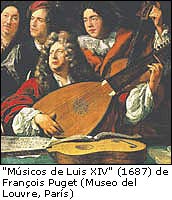

En el esplendor de la Francia del siglo XVII, con centro en el reinado de Luis XIV, adquirió notoriedad europea un concreto conjunto orquestal: es el llamado Veinticuatro violines del Rey que con autoridad dirigió un tiempo el gran Lully. Se trataba de una orquesta de cuerda en formación 6-4-4-4-6 que, en la actual terminología, respondería a 6 violines primeros, 4 segundos, 4 violas, 4 violonchelos y 6 contrabajos, pero que entonces se repartía más sencillamente como seis voces agudas, doce intermedias y seis graves. En la línea de lo que acabamos de apuntar, este conjunto se aumentaba con algunos instrumentos de viento -es decir, se acercaba más al moderno concepto de orquesta- con motivo de las suntuosas representaciones de opera-ballet. A los Vingt-quatre violons du Roi se les denominó también La grande Bande, para distinguirla de La Petite Bande, una «orquestilla» formada por 16 instrumentos básicamente, que también dirigió Lully. Su fama motivó la constitución de agrupaciones similares en otros lares como, por ejemplo, la corte inglesa de Carlos II. En Italia también adquirieron relieve los conjuntos de cuerda, mientras que en Alemania abundaban conjuntos de viento, destinatarios de suites.

Pero a la muerte de Bach y de Haendel funcionaba ya en Alemania la célebre Orquesta de Mannheim, elogiada por importantes músicos y observadores de la época como un conjunto que tocaba con rara perfección y disciplina y que asombraba con exhibiciones virtuosísticas como eran, en la época, la práctica de marcados crescendi y decrescendi. La solvencia musical de Mannheim arranca de 1720, pero fue durante el reinado del Elector Carl Theodor (1742-1778) cuando la Orquesta reunió a muchos de los mejores instrumentistas europeos y ejerció tal influjo que en torno a ella floreció una escuela de composición. El mismísimo Mozart acudió a escucharla, y no deja de haber huellas de los recursos que había observado en las interpretaciones de tan admirable conjunto instrumental en las obras orquestales escritas por Mozart inmediatamente después de su paso por Mannheim.

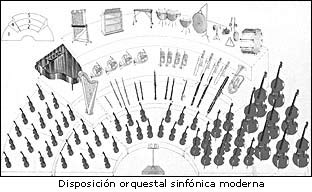

Mannheim y la profundamente influyente aportación de los dos grandes clásicos vieneses, Haydn y Mozart, coadyuvaron a la fijación de una orquesta tipo -la que conocemos como «orquesta clásica»- que serviría de óptima base instrumental para la composición de la música orquestal durante el último tercio del XVIII y que adoptarían de buen grado compositores de toda Europa, de esa y de las siguientes etapas cronológicas. Tal formación supone un mesurado equilibrio (sonoro, no numérico) entre cuerdas y vientos: Violines (repartidos en primeros y segundos), violas (ya la moderna viola, da braccio), violonchelos y contrabajos; dos oboes, uno o dos fagotes (ya desvinculados de su servidumbre como bajo continuo), dos trompas y, por lo común, timbales. A veces perdura el clave como instrumento propio de la orquesta barroca, asociado al continuo. Poco a poco aumenta la familia de los vientos-madera, con el uso prácticamente sistemático de la flauta (pasándose de la flauta dulce a la flauta travesera), y de los vientos-metal, con adición de la trompeta. El clarinete, tarda un poco en hacerse fijo en la formación, pero el «descubrimiento» que Mozart hizo de sus posibilidades expresivas al final de su trayectoria resultó decisivo para que tal incorporación se diera: así, Haydn ya lo incluyó con normalidad en varias de sus últimas Sinfonías. De este modo, el excepcional corpus sinfónico constituido por las últimas Sinfonías de Mozart -de la Linz a la Júpiter- y de Haydn -las Sinfonías de Londres- establecen el modelo orquestal con el que la historia de la música entró en el siglo más trascendente para el desarrollo de la orquesta como tal instrumento multifónico, y del género sinfónico como máxima expresión de la música orquestal. Esta plantilla modelo la forman 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 (o 2) trompas, 2 trompetas, juego de timbales y cuerda (por ejemplo, 10 violines primeros, 8 segundos, 6 violas, 4 violonchelos y 2 contrabajos). Coyunturalmente, tanto Mozart -recuérdese el divino Tuba mirum del Requiem- como Haydn -en La Creación- emplearon trombones en sus orquestas, pero fuera del contexto puramente sinfónico.

Todos estos avances, hechos aquí y allá, pero coincidentes en el tiempo, vendrían a revolucionar a la orquesta como instrumento, y una obra abiertamente genial -por su contenido puramente musical y por sus intuiciones instrumentales- como es la Sinfonía fantástica de Berlioz, justamente del 1830, es un paradigma del paso de la orquesta clásica a la gran orquesta romántica. «Gran» orquesta decíamos, y decíamos bien, porque ya con las Sinfonías beethovenianas, y mucho más a partir de las posibilidades que Berlioz apunta, la ampliación de la orquesta es un hecho bien notable, que no proviene solamente de la incorporación de instrumentos nuevos o antes infrecuentes, sino, además, de la considerable ampliación que hubo de sufrir la cuerda en aras del equilibrio sonoro y tímbrico que hay que procurar irrenunciablemente. Esto es: los nuevos instrumentos de viento-madera y de viento-metal no sólo venían a ser más ricos en posibilidades de emitir notas y más ágiles de ejecución, sino que sus sonoridades ganaron en potencia, lo que hizo reaccionar a las cuerdas en doble vía: la obvia -aumentar su número- y otra más sutil que afectó a la construcción de los instrumentos, a la búsqueda de que los arcos pudieran ejercer mayor presión y las cuerdas fueran capaces de soportar mayor tensión… He aquí la plantilla orquestal -colosal para la época- exigida por Hector Berlioz para su Sinfonía fantástica: 2 flautas y flautín, 2 oboes y corno inglés, 2 clarinetes, 4 fagots, 4 trompas, 2 trompetas, 2 cornetas a pistones, 3 trombones, 2 tubas, 2 arpas, 4 timbales, percusión variada y cuerda, para la cual sugería el compositor nada menos que sesenta arcos, heterodoxamente distribuidos así: 15-15-10-11-9. Con estos mimbres y, sobre todo, con el cesto que Berlioz construyó con ellos, la música sinfónica y la orquesta como instrumento, que es el objeto de este trabajo, entraban en otra era.

En el final del sinfonismo romántico encontramos las gigantescas orquestas de Bruckner y Mahler, que son casos bien distintos: el primero, perseguidor del ideal wagneriano en cuanto a la sustancia de su música, también se acoge a lo que podríamos denominar «orquesta wagneriana», con robustas formaciones de metales que condicionan la cantidad -que no la cualidad- de los demás instrumentos; por el contrario, el gigantismo sonoro y expresivo de Gustav Mahler afecta a la cantidad y a la cualidad. Muchos podrían ser los ejemplos, pero baste apuntar los usos del fliscorno o cornetín en la Sinfonía nº 3, el martillo y yunque -o lo que venga a sustituirlos- en la Sexta, la guitarra y mandolina en la Séptima, cencerros, cascabeles…, por no apuntar hacia usos instrumentales de la voz humana: con evidente exageración, aun con base de verdad, Aubert y Landowski, en su pequeño tratado «La orquesta» (1951) afirman que Mahler no duda en requerir coros infantiles para duplicar las campanas (alusión a la Tercera Sinfonía). Contemporáneo de Mahler, pero llamado a adentrarse más en el siglo XX, el maestro bávaro Richard Strauss insiste en la utilización de orquestas masivas para sus grandes poemas sinfónicos, y requiere toques «descriptivos», como la máquina de viento en Don Quixote, o recupera viejos instrumentos para lograr efectos expresivos o líricos especiales, como sucede en la Sinfonía doméstica con el oboe de amor.

Flautas, oboes, clarinetes, fagotes, trompas, trompetas, trombones, tubas, timbales, percusión y cuerda… Esta es una conjunción de instrumentos con las que se puede hacer la mayoría del sinfonismo clásico-romántico, aunque habría que exceptuar un buen puñado de partituras que exigen algún instrumento ajeno a esta plantilla base. Sin embargo, esas, y no más, son las exigencias instrumentales de La consagración de la primavera de Stravinski: el aspecto «visual» de la orquesta de Le Sacremavera puede engañar, pero este aspecto imponente enseguida se repara en que tiene más que ver con el número de instrumentistas (especialmente crecido en cuanto a la percusión) que con la condición de los propios instrumentos. Una vez más, un paso grande en la evolución de la moderna orquesta se lleva a cabo no por cambio de instrumentos ni por adición de otros nuevos, sino por novedades profundas en cuanto al tratamiento de cada uno de esos instrumentos, de sus combinaciones por familias, de sus posibilidades de fusión con otros, etc. Casi había sido más «nueva» la orquesta de Petruchka, con la importante presencia del piano sumido en el conjunto… Durante toda su carrera, Stravinski investigó, y tanto propuso orquestaciones no ya nuevas, sino específicas de una sola obra -véase la orquesta de la Sinfonía de los Salmos, con dos pianos, sin violines…-, como se plegó a componer para orquesta de cuerda, para orquesta de formación clásica, para pequeña orquesta tipo concerto grosso, para jazz band… Bien entrado el siglo XX, no había puertas para las audacias. Pero había quedado palmariamente claro que las posibilidades de la gran orquesta eran ilimitadas no tanto porque a la orquesta se pudiera incorporar cualquier instrumento, incluso cualquier «ruido», sino porque ilimitadas son las ocurrencias de los grandes creadores musicales.