El retablo de Maese Pedro supuso un radical giro estilístico en la producción del gaditano, que abrazó una nueva forma de creación que combina la tradición musical española con un lenguaje de vanguardia sin referencias nacionalistas. Fragmentos reelaborados de tonos humanos, de un madrigal y un villancico, de danzas y cantos populares de los siglos XV a XVII, se entremezclan en una con Don Quijote como espectador incómodo de un espectáculo de títeres.

Por Alejandro Santini Dupeyrón

‘Los ritmos, las melodías, así como el tejido instrumental, están basados sobre los elementos esenciales de la música natural española […]. La sustancia de la vieja música, noble o popular española es, repetimos, la sólida base sobre la cual se ha organizado esta composición, cuyos medios y procedimientos musicales cambian según las épocas que estos pretenden evocar […]’. Manuel de Falla, notas al programa de la versión de concierto ofrecida en el Teatro de San Fernando de Sevilla el 30 de enero de 1925.

Prólogo para Madame la Princesse

Dedicataria de infinidad de obras artísticas impulsadas por su acción de mecenazgo, la neoyorkina Winnaretta Singer, heredera (tan solo de la veinticuatroava parte) de la inmensa fortuna hecha por su padre con las máquinas de coser con su nombre, y Princesse Edmond de Polignac tras enlazar en segundas nupcias con el aristócrata francés, treinta años mayor que ella (al primer marido, príncipe también, amenazó con matarlo la noche de bodas si llegaba a tocarla; el segundo, de preferencias análogas a las suyas, nunca la tocó), conoció la música de Manuel de Falla en los salones de su palacete parisino, interpretada por el pianista Ricardo Viñes, a finales del año 1918. Por las mismas fechas, la princesa, también pianista, tuvo ocasión de descubrir por sí misma la música de Falla. Fascinada, expresó de inmediato al compositor por carta el deseo ‘de ponerle al tanto de un proyecto que pudiera interesarle’; a saber, la comisión de una pieza musical corta destinada a representarse en su teatro de marionetas; pieza cuya extensión no debía superar de los 25 minutos, contar con pocos cantantes e interpretarse ‘pour un orchestre de 16 musiciens‘ (Falla conseguiría finalmente que fuesen 20).

Durante la guerra la princesa había hecho ya encargos similares con el propósito de escenificarlos de manera privada en sus salones, donde eran invitados asiduos los intelectuales y artistas más notables del momento. Había ocurrido así con Ígor Stravinski, quien en 1916 compuso Renard, Histoire burlesque chantée et jouée, ópera-ballet de cámara en un acto sobre la fábula rusa del Zorro, el Gallo, el Ganso y el Carnero (estrenado finalmente en 1922); y también con Erik Satie, que entre 1916 y 1918 compuso para la princesa su Socrate, pieza para voz y conjunto de cámara (existen también versiones para piano y para orquesta) sobre textos de Platón relativos a las enseñanzas y muerte de Sócrates. Caso de mostrarse Falla interesado en el proyecto, la princesa le entregaría ‘la cantidad de 4000 francos: 1000 cuando la obra esté empezada —lo que esperaba ella, ‘si no había inconveniente, que ocurriese cuanto antes’—, 1000 el próximo mes de abril y 2000 cuando me entregue la partitura de la reducción’ para piano.

Deseoso de alejarse de la música de sonoridad andalucista que había inspirado su producción escénica precedente, Falla aprovechó enseguida la oportunidad para centrarse en otro campo musical con el que estaba igualmente familiarizado desde el tiempo de su paso por el Real Conservatorio, gracias al magisterio de Felipe Pedrell, y por la lectura atenta de las conferencias del crítico musicógrafo Cecilio de Roda López, ofrecidas en 1905 en el Ateneo sobre la polifonía profana y el canto popular españoles de los siglos XV a XVIII. Aún no está despejada la incógnita de si Falla, además de estudiarlas, tuvo oportunidad de acudir a dichas conferencias (especialmente a la titulada ‘Las canciones de Don Quijote’), en cuyo caso habría escuchado las obras musicales antiguas que Roda hizo interpretar a modo ilustrativo.

Los estrenos de El retablo

‘Creo darle una buena noticia al decirle que la princesa de Polignac —como consecuencia de nuestra conversación— desea que haga usted las cabezas y manos (en la forma que usted sabe) de los muñecos de guiñol para El retablo […] y además el boceto para la decoración del cuadro segundo, o sea, el de la Torre de Melisendra […] Figúrese usted con cuanta alegría pienso en esta continuación parisina de nuestros trabajos cachiporrísticos de Granada [referencia a una función de Los títeres de la cachiporra de Federico García Lorca, celebrada en casa del poeta en 1922]’. Carta de Falla a Hermenegildo Lanz, París, 28 de abril de 1923.

El tema propuesto para la obra —potestad del compositor, supeditada a la aprobación de la princesa— fue un episodio que transcurre en la segunda parte de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, en el Capítulo XXVI concretamente: Donde se prosigue la graciosa aventura del titerero [Maese Pedro], con otras cosas en verdad harto buenas, aunque también hay materiales provenientes del capítulo precedente y de la primera parte de la novela. Falla no recurrió a ningún libretista para la elaboración del texto, sino que lo redactó él mismo a partir de las fuentes, respetuoso en todo momento con el estilo cervantino.

Los trabajos de composición de El retablo de Maese Pedro, ópera compuesta ‘como homenaje devoto a la gloria de Miguel de Cervantes’ y dedicada a la princesa de Polignac, se dilataron hasta las primeras semanas de 1923 (cinco años después del encargo). El estreno, en versión de concierto, acaeció el 23 de marzo de mismo año en el sevillano Teatro de San Fernando. Los tres roles cantados fueron interpretados por los señores Segura y Lledó, así como por el niño F. Redondo: Maese Pedro, Don Quijote y Trujamán, respectivamente. Eduardo Torres, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, reunió a los músicos que dirigió Falla. Esta agrupación fue la base para la creación de la Orquesta Bética de Cámara, que comenzaría su singladura al año siguiente.

El 25 de julio tuvo lugar la primera representación escénica de la ópera en el palacete de la princesa de Polignac. Falla se encargó de la dirección escénica y La Orchestre des Conciertos Golschmann (flauta piccolo, dos oboes, corno inglés, clarinete, fagot, dos trompas, trompeta, timbales, tambor, dos carracas, pandero sin sonajas, tam-tam, campanillas, xilófono, clavicémbalo, arpa-laúd y cuerdas) fue dirigida por su fundador, Vladimir Golschmann. Wanda Landowska, que tocó el clave, se congratulaba en el programa de mano repartido de la ‘resurrección’ de su instrumento ‘hoy, por primera vez, en una obra moderna’. Cantaron el tenor Thomas Salignac como Maese Pedro, el niño soprano Manuel García como Trujamán y el bajo-barítono Hector Dufranne como Don Quijote. Los personajes de Sancho Panza, el Ventero, el Estudiante, el Paje y el Lancero fueron interpretados por mimos. Los títeres de Carlo Magno, Don Gayferos, Don Roldán, Melisendra, el Rey Marsilio y el Moro Enamorado fueron realizados, al igual que los decorados para el retablo, por Hermenegildo Lanz y Ángeles Ortiz. Ocho titiriteros articularon los títeres, entre ellos el pianista Ricardo Viñes, que hizo gala de una extraordinaria destreza.

Entre los presentes al estreno aplaudieron el novelista Henri de Régnier, el pintor y escenógrafo Josep Maria Sert (futuro colaborador de Falla), Francis Poulenc, Ígor Stravinski, Pablo Piccaso y Paul Valéry. La crítica exaltó la belleza de la partitura y la habilidad del compositor al equilibrar timbres tan diversos. El madrileño diario Sol dedicó al evento un elogioso artículo: ‘El retablo de Maese Falla’ (20-VI-1923).

La primera representación escénica y pública de El retablo tuvo lugar en Bristol, en el Victoria Rooms, el 14 de octubre de 1924, bajo la dirección musical de Malcolm Sargent. En los dos años siguientes la ópera, que superó enseguida la popularidad alcanzada por El sombrero de tres picos representado por los Ballets Russes de Diáguilev, se representó en Sevilla, Barcelona, Nueva York y Ámsterdam, donde fue dirigida en ambas ocasiones por Willem Mengelberg (con dirección escénica de Luis Buñuel en el Hollandsche Schouwburg); Zúrich, Granada y finalmente París, en la Opéra-Comique.

Música y estructura escénica

Como explicaría Falla al crítico George Jean-Aubry (‘De Falla Talks of His New Work Based on a Don Quixote Theme‘, Christian Science Monitor, 1-X-1923), antes de comenzar la partitura se ‘saturó’ de la música de la época de Cervantes y estudió las escalas musicales españolas anteriores a ese período. La búsqueda de una sonoridad arcaica explica la inclusión del clave y del arpa-laúd en la plantilla instrumental; también en el tratamiento vocal propuesto para Maese Pedro en el Pregón, ‘¡Vengan, vengan a ver vuesas mercedes el Retablo de la libertad de Melisendra’ (que es un recitativo), y en La sinfonía de Maese Pedro (suerte de concerto grosso) subsiguiente, cuando, sentados ya Don Quijote, Sancho y cuantos presentes se hallan en el patio de la venta, el niño Trujamán, con voz ‘nasal y bastante forzada’, señalando con una vara al retablo de títeres, salmodia la ‘verdadera historia […] sacada de las Crónicas francesas y de romances españoles, de la libertad que dio el señor Don Gayferos a su esposa Melisendra’.

Para la música de La Corte de Carlo Magno (Cuadro I), padre putativo de Melisendra, que, ‘mohíno de ver el ocio y descuido de su yerno’ Don Gayferos, ordena a este partir presto al rescate de su olvidada esposa, cautiva del Rey Marsilio en el Alcázar de Sansueña, donde, inopinadamente, es besada por el Moro Enamorado (de ella), Falla toma préstamos musicales, sutiles siempre, de la Instrucción de música sobre guitarra española (Zaragoza, 1674) de Gaspar Sanz (una gallarda para la entrada de Carlo Magno) y de las Diferencias sobre un canto del caballero y la Pavana milanesa de Antonio de Cabezón.

En Melisendra (Cuadro II), donde el Moro, condenado por Marsilio a recibir castigo de su atrevimiento, es conducido ante verdugos en la plaza pública, Falla reelaborada dos tonos del tratado De musica libri septem (Salamanca, 1577) de Francisco de Salinas. En El suplicio del Moro (Cuadro III) este es azotado a varazos hasta quedar inconsciente. Gayferos aparece a caballo, ondeando al viento la capa gascona, camino de Sansueña. En la torre del alcázar, Melisendra suspira y se lamenta, mirando hacia la frontera francesa (Los Pirineos, Cuadro IV): ‘Caballero, si a Francia ides, por Gayferos preguntades’. Aparece entonces Don Gayferos y se descubre con noble ademán. Melisendra, que al momento lo reconoce, se descuelga por la ventana. ‘Don Gayferos ase de ella, y poniéndola sobre las ancas de su caballo, toma de París la vía’. Mientras se sucede La fuga (Cuadro V) Falla se autocita al introducir la melodía principal de la Canción del fuego fatuo de El amor brujo.

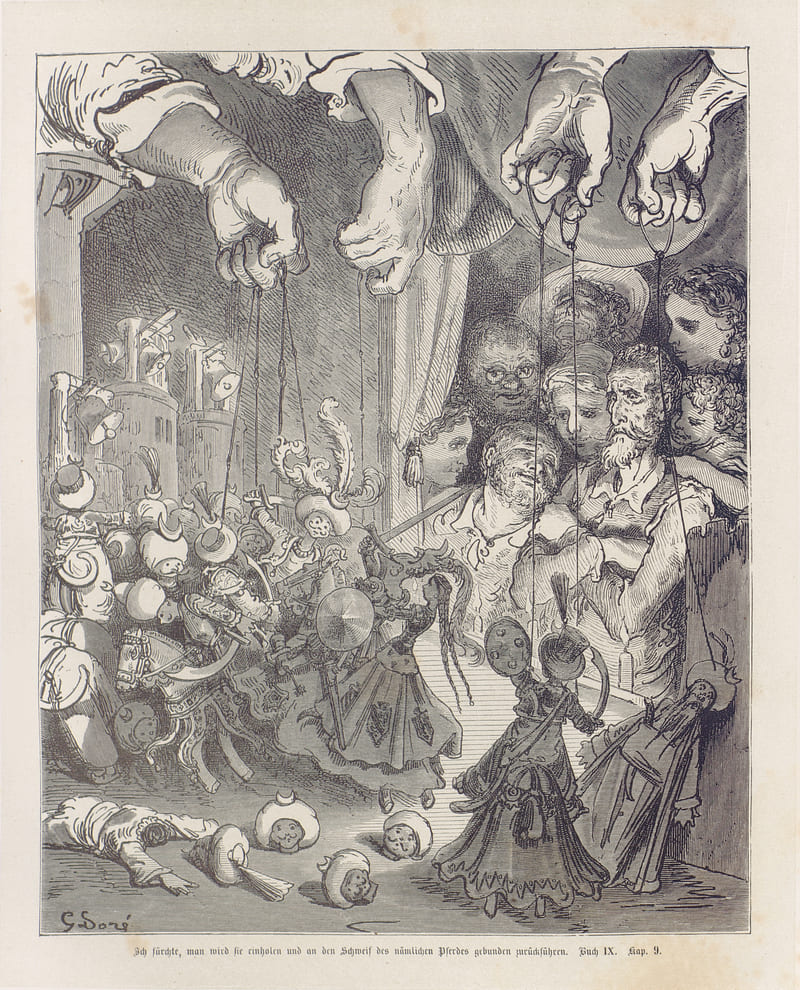

Enterado del hecho (La persecución, Cuadro VI), manda el Rey Marsilio ‘tocar alarma, y con qué priesa, que la ciudad se hunde con el son de las campanas, que en todas las torres de las mezquitas suenan’. Don Quijote, que durante toda la representación ha dado muestras de disgusto por el desarrollo de la historia, no del todo coincidente con la versión literaria que él recuerda, salta al fin del asiento y protesta: ‘¡Eso no, que es un gran disparate, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales y dulzainas!’. Maese Pedro asoma la cabeza por debajo del retablo: ‘No mire vuesa merced en niñerías, señor Don Quijote. ¿No se representan casi de ordinario mil comedias llenas de mil disparates?’. El caballero, que se ha ido calmando, reconoce, asintiendo con pesados movimientos de cabeza, la verdad de las palabras del titiritero. Reanuda el Trujamán la acción: ‘Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes. ¡Cuántas dulzainas que tocan, cuántas trompetas que suenan, cuántos atabales y atambores que retumban! Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo!’. Pero Don Quijote no está dispuesto a consentir eso: ‘¡Deteneos, mal nacida canalla —grita a los caballeros moros del rey Marsilio, desenvainando la espada—, no los sigáis ni persigáis; si no, ¡conmigo sois en la batalla!’. Acabará emprendiéndola a estocadas, reveses y mandobles contra los títeres y contra el retablo; así corta hilos, descabeza moros y caballos, rasga el telón y arroja al suelo las candilejas. ‘¡Deténgase, deténgase vuesa merced, mi señor Don Quijote; mire que me destruye toda mi hacienda!’, implora Maese Pedro, antes de que el caballero vuelva su furia contra él y deba salir al escape.

Al comienzo de la persecución se ha escuchado, reelaborado por Falla, el comienzo del villancico medieval catalán El decembre congelat, conservado en el Llivre Vermell del Monasterio de Montserrat; y en la evocación de la amada por Don Quijote ‘¡Oh Dulcinea, señora de mi alma, día de mi noche, gloria de mis penas!’, aparecen fragmentos del madrigal Prado verde y florido de Francisco Guerrero, contenido en el Cancionero de Medinaceli. Durante toda la obra se han escuchado también motivos y temas provenientes del Cancionero salmantino (1907) del folclorista Dámaso Ledesma y del Cancionero musical popular español (1918-1922) de Felipe Pedrell; todo un catálogo de la antigua música española que evidenciaba, como asegurase el compositor a Jean-Aubry para el Christian Science Monitor, que, en efecto, se había ‘saturado’ de la música del tiempo de Cervantes.

Deja una respuesta