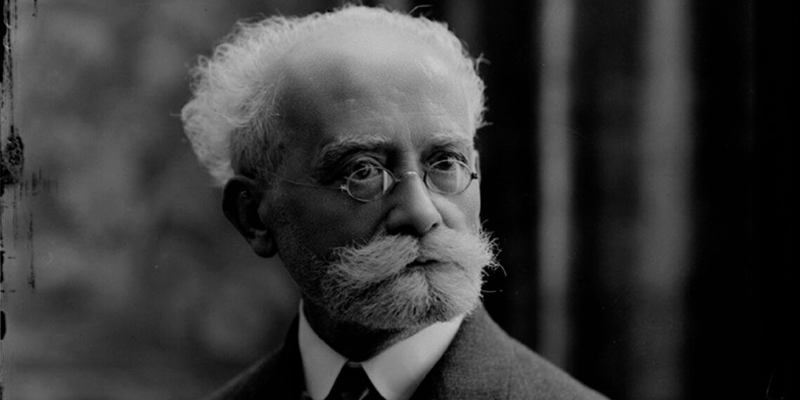

Que Felipe Pedrell no apreciaba su segunda ópera lo atestiguan los comentarios publicados décadas más tarde. Quasimodo, melodrama in quattro atti, fue retirado después de las tres representaciones estipuladas y no consta que haya vuelto a representarse; tan solo dos números, el preludio inicial y ‘Al santo studio, al cielo’ del acto primero, parecen haber escapado al olvido.

Por Alejandro Santini Dupeyrón

‘Cuando terminé la lectura del libreto me quedé frío. El fatum de la obra era la fatalidad misma, y mi corazón, sediento de otros ideales, ¿cómo podía sentir todas aquellas tenebrosas negruras de una acción encaminada, fatídicamente, hacia un objetivismo tan desconsolador? El anónimo autor del libreto, falto de experiencia, había cargado por tal modo la mano, empeñado en no dejar en el olvido ningún incidente secundario de la acción, que esta resultaba enojosamente embrollada y extensa en demasía. El lenguaje (italiano) en que la escribió, forzado, como que no era el suyo, resultaba amazacotado, y más amazacotados todavía, si cabe, los raptus de fantasía, porque si ostensiblemente resultaban versos no eran poesía ni tenían nada de poéticos’. Pedrell, Jornadas de Arte, 1911.

La excelente acogida de su primera ópera, L’ultimo abenzerraggio, propicia el encargo de esta ópera que Pedrell deja imponerse, ‘por debilidad o por lo que fuese —llega a confesar—, sin atinar en el daño que yo mismo me hacía’. A pesar del rechazo que le suscita el libreto de José Barret, basado en la novela Nôtre-Dame de Paris de Victor Hugo, Pedrell se entrega a la composición de manera febril entre los meses de julio y octubre para, a continuación, sin descanso, acometer la orquestación de los 29 números (‘874 páginas de partitura en papel pautado de gran tamaño. ¡Escribir era!’) que finaliza por Navidad.

El 21 de diciembre de 1874 la Crónica de Cataluña noticiaba que varias personas habían tenido ocasión de escuchar en una casa particular, el día anterior, ‘algunos trozos de la ópera del maestro Pedrell, Quasimodo, tocados al piano por su autor’. Hubo elogios a la música, dedicada por Pedrell ‘al respetable maestro Obiols quien, en prueba de agradecimiento, se ha ofrecido para dirigirla él mismo cuando se ponga en escena en el Liceo’.

Después de una selección de voces calificada como ‘demencial’, los ensayos comenzaron a mediados de febrero. La temporada del coso lírico barcelonés, inaugurada el 27 de octubre con la compañía italiana llevando a escena Rigoletto (con Giulio Ugolini, Enrichetta Lasauca y José Mendioroz en los roles del Duque, Gilda y el rencoroso bufón, respectivamente), deparaba al público dos estrenos: Mignon de Ambroise Thomas y Quasimodo. Pero antes de la ópera de Pedrell subieron a escena Un ballo in maschera, Poliuto, La favorita, Il trovatore, Roberto il Diavolo, Il barbiere di Siviglia, Gli Ugonotti, La sonnambula, Don Pasquale, La traviata, Dinorah, I puritani, Ruy Blas, Linda di Chamounix, Fausto, I Capuleti e i Montecchi, Giulietta e Romeo, Lucia di Lammermoor y la referida Mignon. El 14 de abril se repuso L’ultimo abenzerraggio, estrenada la temporada anterior, y a continuación, por fin, el martes día 20, tuvo lugar la premier de Quasimodo. Pedrell dirigió la Orquesta Sinfónica del Liceo; Mariano Obiols, titular del conjunto y dedicatario de la ópera, dirigiría las dos siguientes representaciones.

El diario liberal La Iberia informó de pasada sobre el estreno, tres días después: ‘Sin aventurar juicios adelantados —dice un colega barcelonés— podemos decir que la concurrencia que llenaba una gran parte del teatro aplaudió calurosamente la mayor parte de las piezas de que se compone la obra, haciendo a su autor, el señor Pedrell, objeto de afectuosas demostraciones’.

La confusa recepción de la crítica

La crítica musical anduvo vacilante en el juicio sobre la ópera. En las Jornadas, Pedrell cita como ejemplo al crítico y amigo Antonio Opisso, articulista en La España Musical, quien sostenía que el ‘joven maestro’ había conseguido ‘interesar y ser discutido’; que sacrificaba ‘menos la verdad a un efecto seguro’ y que quizá sería aceptable que ‘se indispusiera en alguna ocasión con el público para quedar bien con su conciencia de músico’. Cita, asimismo, a Antonio Fargas y Soler, del Diario de Barcelona, que protestaba de que Pedrell, al suprimir todos los recitativos, pusiera en música ‘los versos libres y, a veces también los que no lo son, en frases cantables [que hacían] aparecer poco espontaneas las melodías’ de canto.

Como constaba en La Iberia, el público del Liceo aplaudió, si bien no todos los números. Pero de esta recepción sabe poco Pedrell, convencido de que ‘aquellos entusiasmos que estallan y no persisten [son] la parte triste y dolorosa de la vida artística’. Por otra parte, el Liceo, ‘la empresa’, parecía tener mayor interés en rentabilizar la inversión de ‘salvar a la cantante Volpini [Elisa Villar Jurado, conocida por el apellido de su esposo Ambrogio, afamado tenor italiano], y en sacar a flote su obligado repertorio de soprano ligera’, que en promocionar la ópera del campanero jorobado y a su compositor aún novel. ‘¡Qué miserias, cábalas y desprecios!’, leemos en las Jornadas.

No obstante, ¡qué representaciones animadas debieron ser aquellas! Hubo desencuentros, riñas, conatos que bordearon la catástrofe y catástrofes indisimuladas, como la acaecida en la fiesta de baile en que Quasimodo es coronado rey de los bribones, donde una bailarina gitana trastabilló arrastrando consigo en la caída a todo el grupo. O las escenas protagonizadas por Luigi Maurelli (Capitán Febo di Châteaupers en la obra), tenor de ‘delgada pero simpática voz’, que para darse ánimos empinó el codo en exceso, razón por la que inventó ‘fermale jamás oídas’ y puso a Pedrell y a la orquesta en verdaderos apuros durante la representación.

De Eufemia Barlani-Dini (Gúdula), capaz de comer y cantar al mismo tiempo, cuenta Pedrell que los ‘terribles bocados’ lanzados a un panecillo cada noche en las representaciones provocaban risotadas entre los tramoyistas. También se queja de cierto basso assoluto, políglota que alternaba tres lenguas con fluidez, pero no sabía cantar con un palo en la mano y exigía una espada verdadera ¡de acero toledano! (spada d’acciajo toledano).

El verdadero provecho

El 28 abril aparece en La independencia una carta dirigida a Pedrell firmada por Juan Casamitjana y Mariano Obiols. Los veteranos directores de orquesta expresaban el convencimiento sobre el halagüeño porvenir que aguarda al joven compositor, y declaran lo que, a su entender, desapercibido por la inmensa mayoría del público, era la verdadera causa de la disparidad de juicios cosechados por Quasimodo, a saber ‘los efectos armónicos con tanta profusión vertidos en la obra’. La facilidad con que Pedrell había ‘resuelto problemas de trabajosa solución’, los llevaba a inferir el lugar que ocuparía entre los compositores modernos si ‘la fortuna le permitiese poder oír las obras selectas de nuestros grandes maestros en las capitales donde se rinde culto a nuestro divino arte’.

Días después los periódicos se hacían eco de que las diputaciones catalanas y Tortosa, municipio natal del compositor, buscaban concederle una pensión para que ampliara estudios en el extranjero. La Diputación de Barcelona, presupuestado ya el estipendio de dos pensionados, declinó colaborar; en Girona las gestiones no pasaron del expediente; solo Tarragona y Lleida convinieron subvencionar a Pedrell, liberando a tal efecto, de manera periódica y puntual, la cantidad estipulada. En las Jornadas de Arte, al término del capítulo correspondiente a Quasimodo, el compositor recuerda: ‘cuando partí el año 1876 hacia Italia, llevara repleto de esperanzas el corazón, pero vacío el bolsillo’.

Deja una respuesta