Por José Miguel Usábel

Es lógico que, pese a su incursión en todos los géneros musicales -ópera, ballet, canción, música de cámara y pianística-, haya quedado en primer plano su música sinfónica y, especialmente, el tríptico dedicado a su ciudad de adopción, la grandiosa Roma que, tardó en amar y comprender bajo la nostalgia del refinamiento recatado de su Bolonia natal. Fuentes de Roma (1916) acabaría con todas sus reticencias, como primer homenaje a la ciudad eterna. Le seguirían Pinos de Roma (1924) y Fiestas romanas (1928). Pese a la distancia temporal que separa a las obras y a sus contrastadas temáticas, las características básicas del estilo maduro del compositor están presentes en todas ellas, vertebrándolas en un conjunto coherente: impulsos rítmicos propulsivos que vitalizan cada sección, melodías que surgen con espontánea facilidad, sonoridades tímbricas de valor intrínseco. Todo ello, organizado a partir de sistemas modales, frecuentemente enriquecidos con cromatismos, al margen del mecanismo tensión-distensión del sistema tonal que se instaura a partir de la música barroca, recreada también por cierto por Respighi en un estilo muy diferente al que aquí nos ocupa (Antiguas arias y danzas, por ejemplo). En la obra que comentamos, en cambio, la música se instala en ambientes armónicos estables, sometidos a cambios más colorísticos y expresivos que direccionales. Para ello recurre a las viejas escalas del canto gregoriano, heredadas a su vez de la antigüedad grecorromana, extendiendo sus posibilidades de desarrollo más allá de las alcanzadas en la polifonía medieval y renacentista. De este modo, al igual que Debussy, va a dar respuesta a la crisis del sistema tonal, presente ya en aquellos años, construyendo su concepto de la modernidad sobre los elementos musicales más antiguos.

I.- Los pinos de la Villa Borghese

II.- Pinos junto a una catacumba

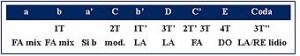

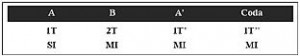

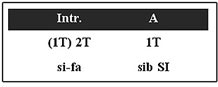

Los contrabajos, mediante un movimiento cromático de quintas vacías descendentes, describen el escalonado descenso a la catacumba. En majestuoso modo dórico las trompas emiten un solemne motivo (1T) sobre un soporte armónico todavía ambiguo, para desplegarlo después en una versión más extensa sobre una quinta vacía de mi bemol en la cuerda grave. El tema, en su libertad métrica, parece haber sido transcrito a partir de neumas gregorianos. En un incremento de luz tonal escuchamos una nueva versión del tema, ahora en el menos bemolizado do dórico.

III.- Los pinos del Gianicolo

IV.- Los pinos de la via Appia

Glosario

- Armadura: conjunto de alteraciones propias de una tonalidad.

- Cadenza: Pasaje solístico de carácter improvisatorio.

- Cromático: A través de semitonos.

- Dominante: quinto grado de la escala mayor o menor, cuyo carácter inconclusivo hace que tienda a resolver en la tónica o nota central. Compárese con la definición del modo mixolidio.

- Dórico: modo cuya escala corresponde a una mayor, tomada a partir de su segundo grado, sobre el que gravita con función de tónica o nota central.

- Lidio: corresponde a una escala mayor, tomada a partir de su cuarto grado, que pasa a ser la nota central.

- Mixolidio: corresponde a una escala mayor, tomada a partir de su quinto grado, que adquiere función de tónica.

- Modulación: cambio del centro tonal de referencia.

- Neuma: signo de notación del canto gregoriano.

- Ostinato: motivo que se repite reiteradamente.

- Pedal: nota prolongada, generalmente en el bajo.

- Quinta vacía: en ella se omite la tercera, nota intermedia con las que se completaría el acorde.

- Tritono: intervalo de tres tonos. Corresponde a una quinta disminuida, teniendo un semitono menos que la quinta perfecta. En contraste con la poderosa coherencia sonora de ésta, presenta un carácter ambiguo o, incluso, siniestro, según el contexto.

Grabaciones recomendadas

- Lorin Maazel, Cleveland Orchestra, Decca

- Eugene Ormandy, Philadelphia Orchestra, CBS

- Seiji Ozawa, Boston Symphony Orchestra, Deutsche Grammophon

- Fritz Reiner, Chicago Symphony Orchestra, RCA